3.高峰譲吉と三共(後編)

前回は、高峰譲吉と三共の創業者・塩原又策の出会いについて紹介しました。

今回は、理化学研究所創設をめぐる譲吉と三共の動きについてみていきましょう。

国民化学研究所の提唱

大正2年(1913)に譲吉は日本に一時帰国します。この時、各地の講演会や雑誌上で提唱したのが官民一体で研究を推奨する「国民的化学研究所の創設」でした。

渋沢栄一によると、譲吉は次のような構想を栄一に語ったといいます。

日本人は押なべての性質が、新しい事に遷り変って活気を以て之に応ずる力はあるけれども、所謂独創の力に足らぬ嫌いがある、之を大に進めるにはどうしても根本研究が必要である、即ち理化学の研究が必要である、是がなければ事物を進める訳にいかぬじゃないか、併ながら自分は学者である、お前はそういうことの権威者である、之に向って大に力を入れるということが今日甚だ必要と思うが御前の考え如何、という痛快の御話でありました。

また、有名な戦艦と研究所の話も、『実業之日本』に投稿した「余が化学研究所設立の大事業を企てたる精神を告白す」にあります。

戦艦は国防上有益ではあるものの、作った瞬間から次第に老朽化が進み、最後は廃艦となってしまう。一方研究所はすぐさま効果は得られないけれども、戦艦が使えなくなる頃には偉大な発明を生み出している―

研究所への投資は即戦力ではない代わりに永久的なものであるということを譲吉は強く訴えています。

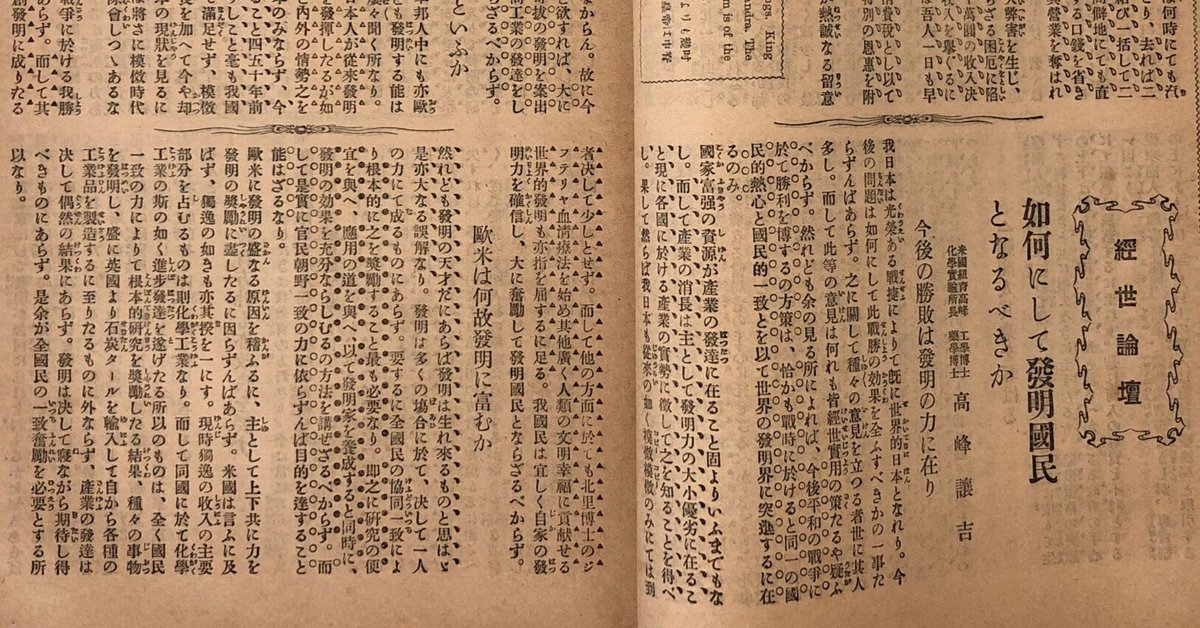

こうした譲吉の構想は既に明治40年(1907)に『実業之日本』で「如何にして発明国民となるべきか」で、語られています。

国家富強の資源が産業にあること、もとよりいうまでもなし。しかしてっ産業の消長は主として発明力の大小優劣にあること、現に各国における産業の実勢に徴してこれを知ることを得べし。果たしてしからば、わが日本も従来の如く模倣模倣のみにては到底いつまでも先進列強の後塵を拝するのほかならん。ゆえに今後平和の競争においてあくまでも勝を占めんと欲すれば、大いに国民の智力を活動せしめて、種々なる斬新奇抜の発明を案出し、これをすべての産業上に応用し、もってわが商工業の発達をして常に欧米列強の上にあらしめんことを図らざるべからず。

従来の状態を見るに学者は発明の力あれども、研究と応用との便宜を有せず、実業家は事業と資本とを有すれども発明の力を有せず、しかして両者相乖離して相関せざるもののごとく、毫も両者の間に連絡一致の実あるを見ず。かくのごとくにして発明の出でんことを望むは、そもそもまた難しというべし。ゆえに官民一致の力によりて費用を出し、発明研究の場所を設け、もって発明家を養成するに力を尽くさば、発明家はここに研究の便宜を得て、その全力を集中するを得べく、発明は必ず続々として起こり、着々事業の上に応用せられてわが商工業の面目はたちまち一新せらるるに至るべし。

理化学研究所三代目所長・大河内正敏は、明治44年(1911)に譲吉のもとを訪問した際、次のような叱咤激励をされたと振り返っています。

其時私は紐育の故博士の研究室を拝見に出まして、そこですぐ私を戒められたのは、現在日本の学者の研究と云う方面に対する注意、努力が足りない点にある、独逸の化学者の如く、亜米利加の化学者の如く、或は英吉利の化学者を君が詳しく視察するならば、如何に日本の学者が従来の学風を固守して居って、新しい研究と云う事柄に対して不熱心であるかと云うことに気が付くであろう。……(中略)……是非日本に於ても独創的の研究が始まるようにお前から御話をするが宜いと云うこと迄も附加えられたのであります。

「いつまでも欧米の模倣を脱せないようではいけない。これからは独創性をもった発明をしていくことが必要だ。そのために学者・実業家・国が協力をして官民一体の化学研究所を創設するべきだ。」(意訳)

譲吉の意見をまとめると、一貫して「オリジナリティある発明を生み出すための化学研究所の創設」を訴えかけていたわけです。

世界を舞台に活動を続ける譲吉がみた、日本の科学界の現状に対する警鐘でした。

ただ、この時点では世間の関心は低いままでした。

日露戦争での勝利によって軍に対する国民の期待が高まっていた時代背景を考えると、「そんなことより戦艦だ!」となるのも無理はありません。

ところが、翌年に理化学研究所創設にとって追い風となる事件が起こります。

それは、第一次世界大戦。

国産化に向けた三共の挑戦

譲吉の講演の翌年からはじまった第一次世界大戦の影響で、医薬品や染料、その他様々な原料が日本に入ってこなくなるという経済的混乱が生じました。

輸入品に頼っていた日本にとって、その供給が停止したことは死活問題。特に大蔵省を悩ませたのが、サリチル酸の不足でした。

サリチル酸とは、当時お酒の腐敗防止として使われていた薬品であり、ドイツから輸入していました。

ところがそのドイツが戦争中ということで、サリチル酸の輸入が世界的にストップ。サリチル酸が入ってこないと日本酒が製造できません。日本酒が製造できないと酒屋で販売できません。販売できないと酒税が国に入ってきません。

この酒税が当時の稼ぎ頭だった訳ですから、サリチル酸不足は国家運営にも直結する程の問題だったわけです。

この時即座に国産化に向けて動き出したのが、三共株式会社でした。

前年、譲吉が一時帰国した際に株式会社へと改組していた三共にとって最初の大仕事となりました。

当時三共専務だった塩原又策は同社学術顧問の鈴木梅太郎にサリチル酸の製法を研究してもらい、品川工場での製造に向けた準備を始めます。

しかし、ここで最初の問題にぶち当たります。

サリチル酸の製造に必要な石灰酸が、輸入でなければ手に入らないという事実。

そこで又策はアメリカの譲吉に急ぎ石灰酸の入手方法について相談を入れます。

連絡を受けた譲吉が至急石灰酸の分譲を依頼した相手は、トーマス・エジソンでした。

エジソンもまた欧州からの石灰酸の輸入が滞ったため、石灰酸の製法開発を企ててこれを成功させ、国産化に成功していたというまさにそのタイミングでした。

譲吉の交渉によりアメリカ経由での石灰酸の輸入に成功した三共は、品川工場にてサリチル酸の生産を開始。

とはいえ急務ではじめた事業ゆえ悪戦苦闘の日々が続いたようですが、鈴木梅太郎の懸命な改良が功を奏し、サリチル酸の国産化に成功しました。

この時のサリチル酸の価格は暴騰しており、国産化に唯一三共がこのまま販売すればウハウハな売り上げが見込まれる状況でしたが、又策はこの方針を取らず、安価で大量生産による供給に舵を取ります。

その理由については次のように語ります。

僕は百万円の一時的利得よりも、将来会社の信用を増大すべき恒久にして無形の利益の方が更に大きく強いものであったと思う。今想うでも愉快至極である。此有能な独占的事業は全く鈴木博士の考案と高峰博士の原料斡旋の賜物であり、僕は茲に改めて両博士に深く感謝する。

目先の利益よりも未来の恒久的信用を優先した又策の行動は、譲吉の研究所創設に通じる投資的視点に通じるものがあります。

鈴木梅太郎による開発、高峰譲吉による原料斡旋、塩原又策による政府との交渉…まさに三共の叡智を結集して行われた大事業でした。

さて、この活動が理化学研究所創設にどのように影響したかというと、輸入ではなく国産化の必要性を国民全体が身をもって経験したことでした。

輸入(模倣)に頼るのではなく国産化(独創)を―

こうした世論が高まる中で、当初より賛同していた栄一や桜井錠二らが研究所創設運動を展開し、大正6年(1917)財団法人・理化学研究所が創設されました。

次回:最終回「塩原又策のみた高峰譲吉」

参考文献

高峰譲吉「如何にして発明国民となるべきか」『実業之日本』第十巻第二号(実業之日本社、1907年)

同「余が化学研究所設立の大事業を企てたる精神を告白す」『実業之日本』第十六巻第十一号(実業之日本社、1913年)

塩原又策編『高峰博士』(大空社、1998年)初版1926年

高瀬誠三郎 編『三共思ひ出の四十年』(1938年)